2022年4月からバイクの高速料金が半額に!といった情報をネットで目にしました。

(※2023年4月1日から11月26日からも土日・祝日の「二輪車定率割引」が実施されます)

やった!ゴールデンウイークは九州から信州まで高速を使てツーリングに行っちゃおうかな?と思って詳しく調べてみたら、

「なんだそれ!嘘ではないけどほぼ詐欺じゃない?!」

って思えるレベルの内容でした。

確かに、見せ方によっては高速料金は半額になります。半額にはなるのですが、計算をするときの前提がちょっと(かなり?)違うんじゃなかな?と。

例えるなら、

「ナイキのスニーカーに”半額!”のシールが貼ってあったので喜んで買ったら、ん?半額になっていないぞ?! ”半額!”のシールの隅っこをよく見ると小さな文字で”アディダスのスニーカーと比べて”と書かれる!!」

みたいな。

いやいやそれ、わざと勘違いさせてるでしょ! そんな感じです。

結論として

- 「2022年4月からバイクの高速料金が半額」は嘘ではないけど、勘違いしやすい伝え方をしている。

- 「半額」に目を取られ過ぎていると後でガッカリしてしまう。

- 割引を利用しなくてもダメージは大きくない。むしろ、割引を利用するには縛りと手続きが面倒なので、あえて利用しなくても、それほど損をしない

です。

ではこの後詳しく解説したいと思います。

「2022年4月からバイクの高速料金が半額」の情報はどこから?

「バイクの高速料金が半額」の情報は国土交通省が令和3年6月22日に発表した報道資料が基になっています。

抜粋しますと

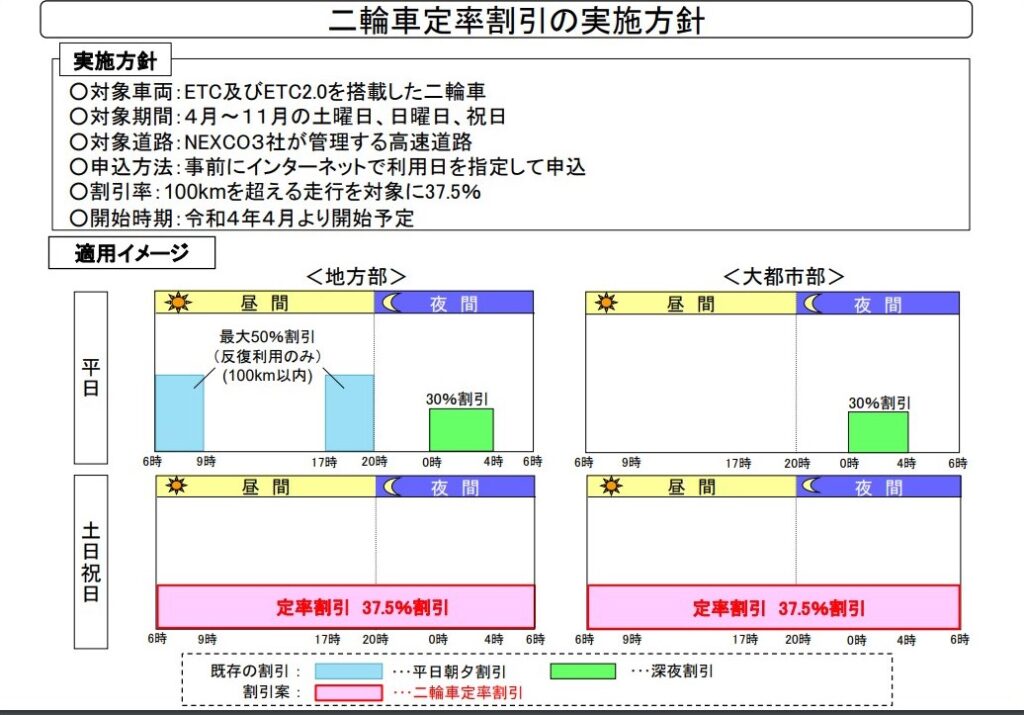

対象車両:ETC及びETC2.0を搭載した二輪車

令和3年6月22日 国土交通省発表資料 より

対象期間:4~11月の土曜日、日曜日、祝日

対象道路:NEXCO3社(※1)が管理する高速道路

申込方法:事前にインターネットで利用日を指定して申込

割引率:100㎞を超える走行を対象に37.5%

開始期間:令和4年4月より開始予定

※ 割引内容によっては、今後の検討により変更される場合があります。

※1 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社

国土交通省の発表資料によると半額(50%)とは記載されておらず代わりに割引率が37.5%と記載されています。

なぜ、37.5%が半額(50%)と読み替えられるようになったを理解するには、車種区分による高速料金の違いを知る必要がありますので、次で説明したいと思います。

高速道路の車種区分は5種類

高速道路の料金は次の5つの車種区分によって決まります。

- 軽自動車等(軽自動車・二輪自動車)

- 普通車(小型自動車・普通乗用車)

- 中型車

- 大型車

- 特大車

車種区分の詳細についてはNEXCO西日本のよくある質問「高速道路料金の車種区分を知りたい。」をご覧ください。

バイクの高速料金は軽自動車と同じなのです。

そして、バイクの高速料金は普通車の20%割引と決められていているのです。

このことを頭に入れて次に行きましょう。

「半額」になるからくり

では「半額」になるからくりを説明します。

バイク(軽自動車等)の高速料金は普通車の20%割引なので

バイクの料金=普通車の料金×0.8

となります。

これに国土交通省が発表した37.5%割引をバイクに適用させると

バイクの料金=普通車の料金 ×[ 0.8 ×(1-0.375)]=普通車の料金 × 0.5

つまりバイクの高速料金は普通車の高速料金に対して「半額」となるのです。

〇〇%割引とあれば多くの方はバイクならバイクの、普通車なら普通車の料金に対して〇〇%割引と思うでしょう。

しかしネットでは読者の関心を引くようにそのことを上手く隠して記事にしているのです。

高速料金が半額になるのか計算してみましょう

では具体的に、高速料金がほんとに半額になるのか計算してみましょう。

福岡インターチェンジから乗って鹿児島インターチェンジで下りる277.8kmのルートで計算してみましょう。

バイクと普通車の高速料金は次の表のとおりです。

※ETCの各種割引が全く適用されていない料金です。

| バイク | 5,100円 |

| 普通車 | 6,330円 |

国土交通省が発表している割引率37.5%はバイクの料金に対しての割引なので計算してみると

5,100円×(1-0.375)=3,187.5円

※高速道路の料金は1円を四捨五入した料金になるので3,190円となります。

3,190円が二輪車定率割引が適用された高速料金になります。

一方で、今回問題の「バイクの高速料金が半額」は何に対して半額かというと、「普通車の料金」に対してです。

計算してみると、6,330円×0.5=3,165円

※高速道路の料金は1円を四捨五入した料金になるので3,170円となります。

端数の関係上、ピッタリ半額となりませんが、ほぼ半額となりましたね。

これが「バイクの高速料金が半額」の真実です。

決して「バイクの基本料金に対して半額ではない」ので勘違いしないでくださいね。

二輪車の定率割引制度は本当はそれほどお得ではないかも・・・

「半額」ではなく「37.5%割引」と聞いてガッカリされた方も多いと思います。

しかし中には「37.5%割引」でもかなりの割引率では?と思われた方もいるはずです。わたしも一瞬そう思いました。

しかし、良く調べてみると結果としてそれほど大きな割引ではないことが分かりました。

詳しく解説したいと思いますが、これには高速道路の割引の種類を知る必要がありますのでまずは簡単に説明したいと思います。

高速道路の割引の種類は7種類

高速道路の割引は次の7種類です。

だだしこれはETC(ETC2.0を含む)と取り付けていることが前提となります。

- 平日朝夕割引

- 休日割引

- 深夜割引

- ETC2.0割引

- 外環道迂回利用割引

- アクアライン割引

- 障害者割引

割引の詳細についてはETCポータルサイトのリーフレットをご参照ください。

ここでは「バイクの高速料金が半額」に関係する「休日割引」について解説します。

休日割引

普通車・軽自動車等限定で、地方部の高速道路が(普通車は普通車の通常料金から、軽自動車は軽自動車等の通常料金から)30%割引になります。

土日・祝日のお出かけがお得になる割引制度です。

対象車種 普通車・軽自動車等(二輪車)限定

対象道路 NEXCO3社が管理する全国の高速自動車国道と一部の一般有料道路

※東京・大阪近郊等対象外の道路があります。各道路会社等のホームページをご覧ください。

定率割引制度と休日割引を比べてみましょう

先ほどと同じく福岡インターチェンジから乗って鹿児島インターチェンジで下りる277.8kmのルートで計算してみましょう。

ただし二輪車の定率割引制度は休日限定となりますので、休日割引を考慮して計算します。

| バイク | ETC有 | ETC無 |

| 平日 | 5,100円 | 5,100円 |

| 土・日・祝 | 3,570円 | 5,100円 |

バイクの休日割引を適用した高速料金は3,570円ですね

一方、定率割引制度を利用して計算したバイクの高速料金は3,190円でしたね。

その差は僅か380円です。

定率割引制度は休日割引に対して約10%の割引しかないのです。

確かに10%割引は小さくはないのですが半額や37.5%割引と聞いた後ではインパクトは非常に小さく感じてしまいますね。

更に定率割引制度を利用するには多くの注意点があります。

注意点は次で説明します。

定率割引制度を利用するための注意点は5つ

休日割引に対して10%ほどの割引ですが、利用する価値が全く無いとは言い切れません。

ただし、割引を利用するには次の5つの大きな注意点がありますので十分理解したうえで利用してください。

- 対象車両:ETC及びETC2.0を搭載した二輪車

- 対象期間:4~11月の土曜日、日曜日、祝日

- 対象道路:NEXCO3社が管理する高速道路

- 申込方法:事前にインターネットで利用日を指定して申込

- 割引率:100㎞を超える走行を対象に37.5%

とくに

- 事前に申し込み

- 100kmを超える走行

の2つには注意が必要ですね。

まとめ:【要注意!】2022年4月からバイクの高速料金が半額? いやいや、誇大表現でしょ!

「バイクの高速料金が半額」と聞けば多くの方がバイクの高速料金が半額になる、今回計算の例として挙げた福岡インター~鹿児島インターだと休日割引が適用された3,570円からさらに半額の1,790円になると思うでしょう。

しかし実際は3,190円、バイクの通常高速料金から37.5%割引なのです。

休日割引と比べると約10%(走行距離によって数パーセント前後します)しかお得になりません。

さらに二輪車の定率割引制度を利用するには

- 対象車両:ETC及びETC2.0を搭載した二輪車

- 対象期間:4~11月の土曜日、日曜日、祝日

- 対象道路:NEXCO3社が管理する高速道路

- 申込方法:事前にインターネットで利用日を指定して申込

- 割引率:100㎞を超える走行を対象に37.5%

このような縛りもあります。

ですので結論としては、

- 「2022年4月からバイクの高速料金が半額」は嘘ではないけど勘違いしやすい伝え方をしている。

- 「半額」に目を取られ過ぎていると後でガッカリしてしまう。

- 割引を利用しなくてもダメージは大きくない。むしろ、割引を利用するには縛りと手続きが面倒なのであえて利用しないといった選択肢も有り。

以上となります。

この二輪車の定率割引制度ですが、こんな割引制度を作るならバイク専用の高速料金を普通車の40%割引として新設し、休日割引は新設したバイク専用の平日の高速料金から30%割引としてもらった方がよっぽどいいと思うのはわたしだけでしょうか?

なお、「二輪車定率割引」の利用方法と割引制度を次の記事で詳しく解説していますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

では、みなさんの参考になれば嬉しいです。