アップグレードで使わなくなったSynology DS220jをバックアップ用NASにする方法

入門用SynologyのNAS DS220jやDS223jを使っているとディスク容量不足や処理能力に不満を感じ、DS923+やDS1522+にアップデートする方もいらっしゃるでしょう。

そうした場合、DS220jやDS223jはお役目御免でホコリを被らせておくのでしょうか?

それはちょっともったいない話。DS220jやDS223jはDS923+やDS1522+のバックアップ用に有効活用しましょう。

このあと、DS220jやDS223jをバックアップ用NASにする設定方法をお伝えしますので、気になった方は続きをチェックしてください。

また、SynologyのNASが2台になってもUPSは2台必要ありません。次の記事で1台のUPSに2台のSynology NASを接続する方法をお伝えしていますので、気になった方はチェックしてみてください。

SynologyのNASをバックアップ先にするためのHyper Backupの設定方法

では、SynologyのNASをバックアップ先にするためのHyper Backupの設定方法をお伝えします。

設定は次の順番で行います。

- バックアップ先NAS(DS220j)の設定

- バックアップ元NAS(DS1522+)の設定

バックアップ先NAS(DS220j)の設定方法

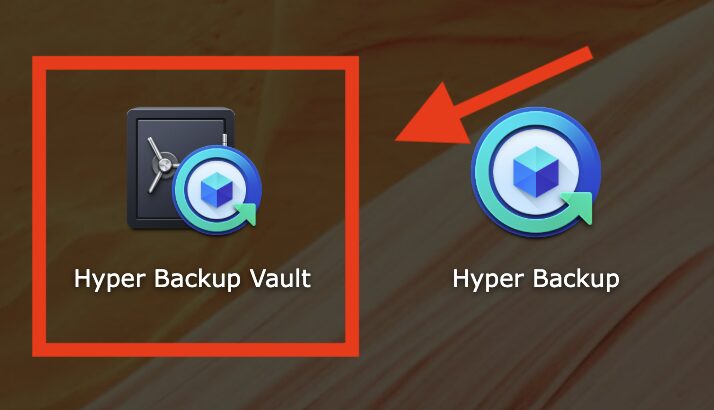

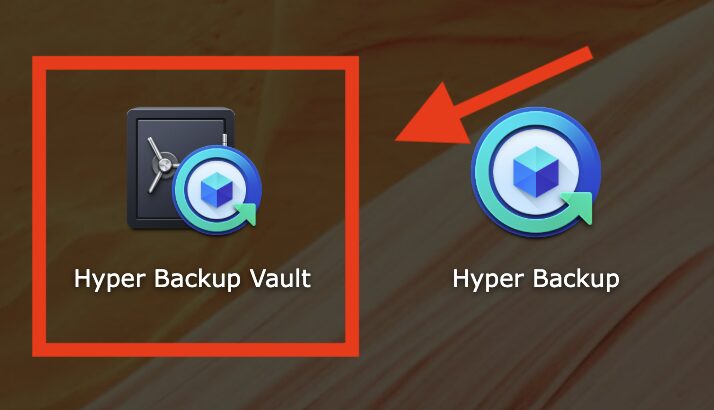

バックアップ先NAS(DS220j)にアプリ「Hyper Backup Bault」をインストールする必要があります。

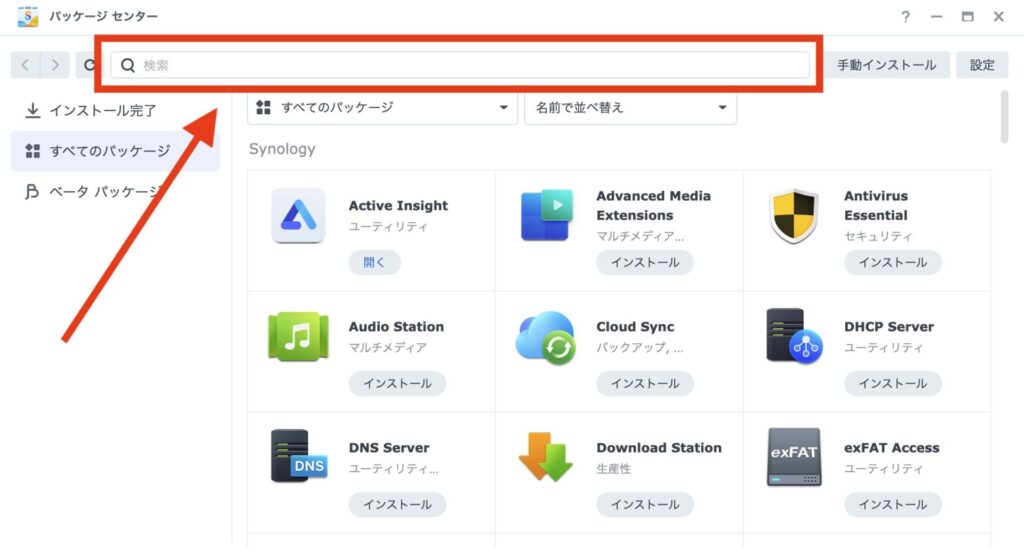

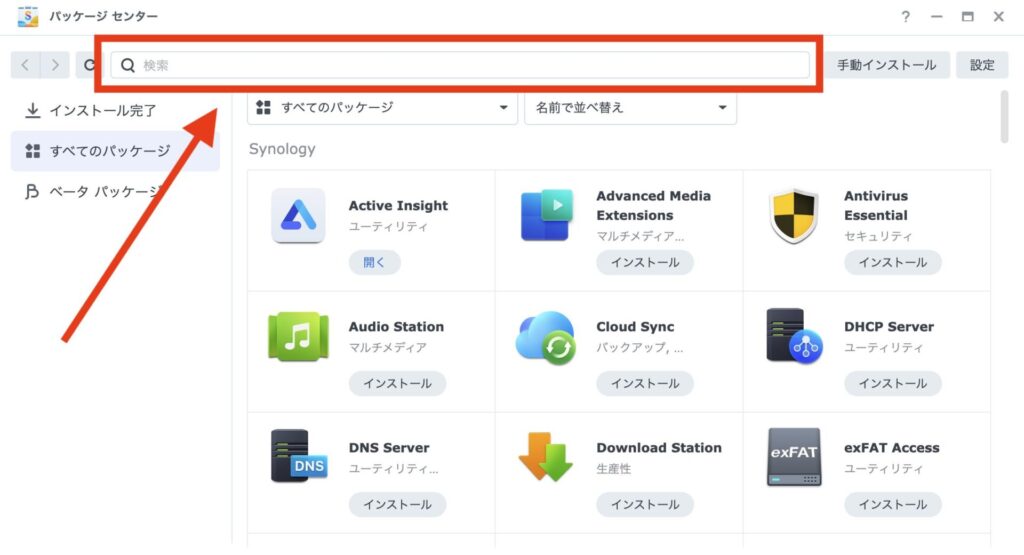

アプリは「パッケージセンター」を開き、

検索窓に「Hyper Backup Bault」と入力。

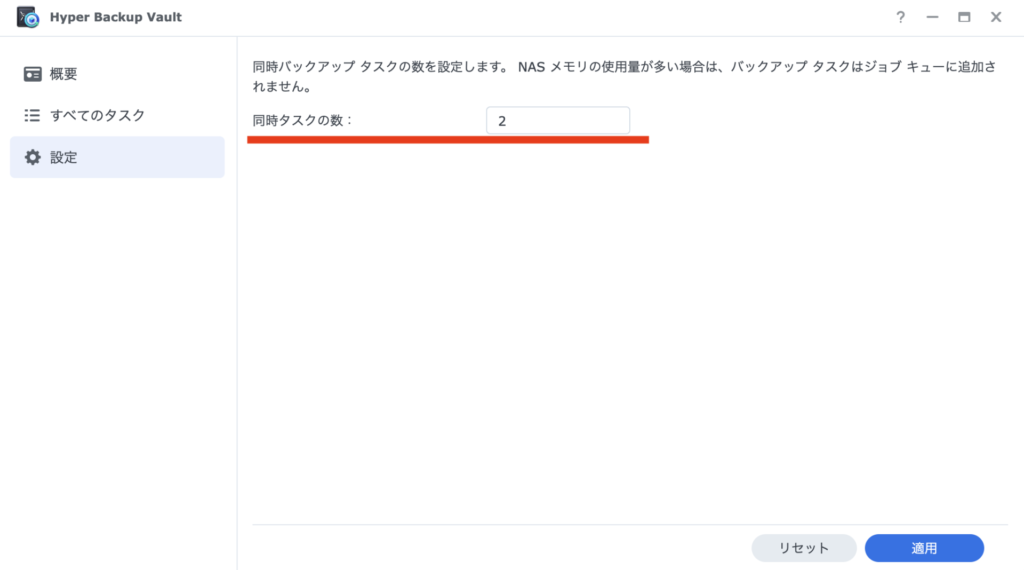

「Hyper Backup Bault」はインストール後の設定は基本的に不要です。あえてするなら「同時タスクの数」くらいでしょう。

以上でバックアップ先NAS(DS220j)の設定は終了です。

わたしはDS220jをDS1522+のバックアップ用NASにする際、レイドシステムをSHR(Synology Hybrid RAID)からRAID 0に変更しました。

RAID 0とすることでディスク容量を効率的に使えることと、複数のディスクに分散して配置することで、読み込み・書き込み速度が高まることにメリットを感じたからです。

一方、冗長性がないことから、RAID内のHDDが1台でも故障したときには、ファイルの復旧ができなくなるデメリットがあります。しかし、このファイルシステムを復旧できなくなるデメリットは、外付けHDDにDS220jをバックアップすることで補うことにしました。

バックアップ元NAS(DS1522+)の設定方法

続けてバックアップ元NAS(DS1522+)の設定方法です。

まず最初に、バックアップ元NAS(DS1522+)にアプリ「Hyper Backup」をインストールしましょう。

アプリは「パッケージセンター」を開き、

検索窓に「Hyper Backup」と入力。

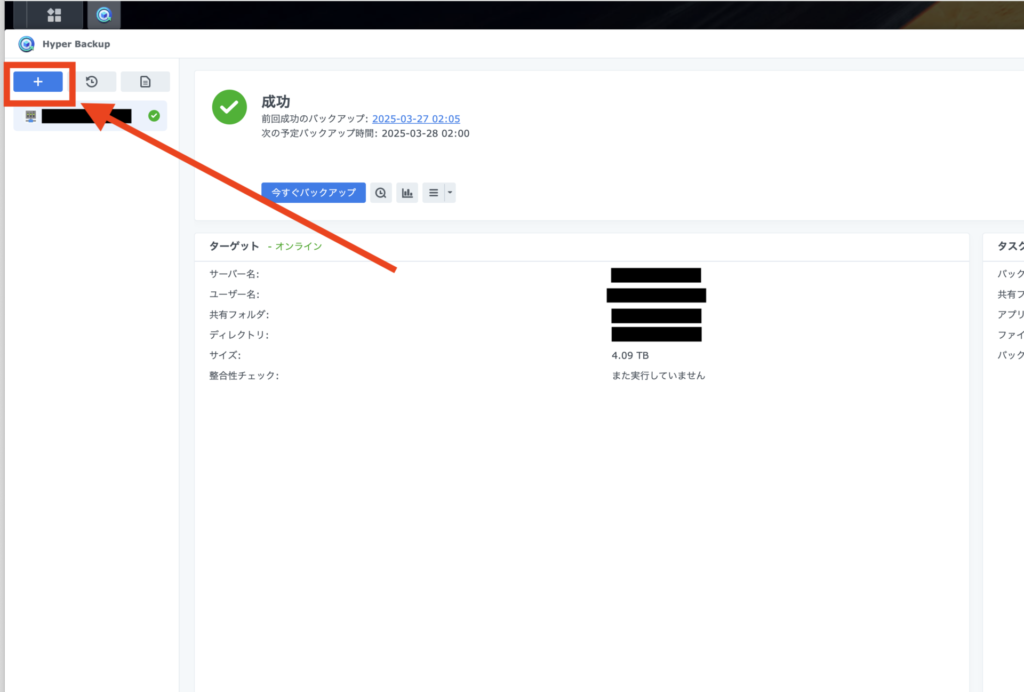

「Hyper Backup」を起動し、左上の「+」をクリック。

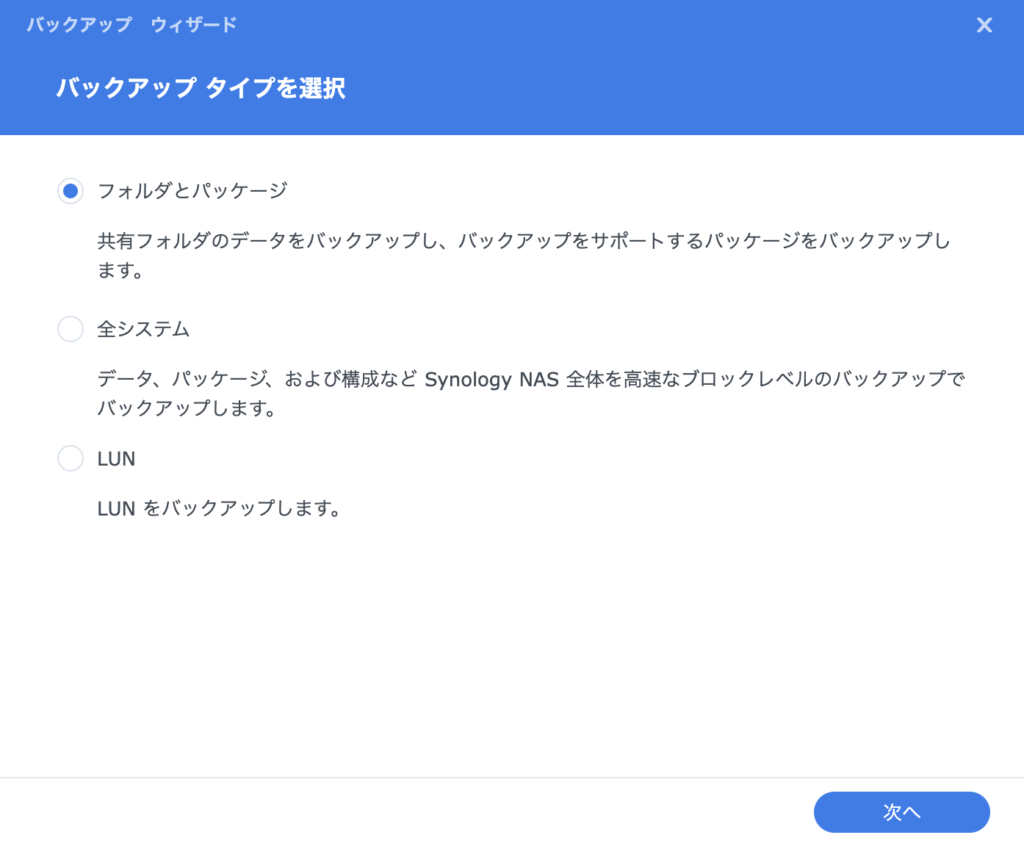

バックアップタイプを選択し、

バックアップ先は「リモートNASデバイス」を選択します。

「サーバー名またはIPアドレス」は▼をクリックするとバックアップ元と同じネットワーク内のNASが表示されますので、バックアップ先のNASを選んでください。

「証明書を認証」はバックアップ先のNASで証明書を発行しているなら「信頼する」をクリックすると「合格」と表示されます。

「認証」は「、ログイン」をクリックするとバックアップ先のNASにログインするための別ウインドウが開きます。

「共有先」と「ディレクトリ」は、バックアップファイルを保存する場所を選びましょう。

バックアップするフォルダにチェックを入れます。

バックアップするアプリにチェックを入れます。

続けて、バックアップスケジュールなどの設定です。このスクリーンショットがデフォルトの設定です。

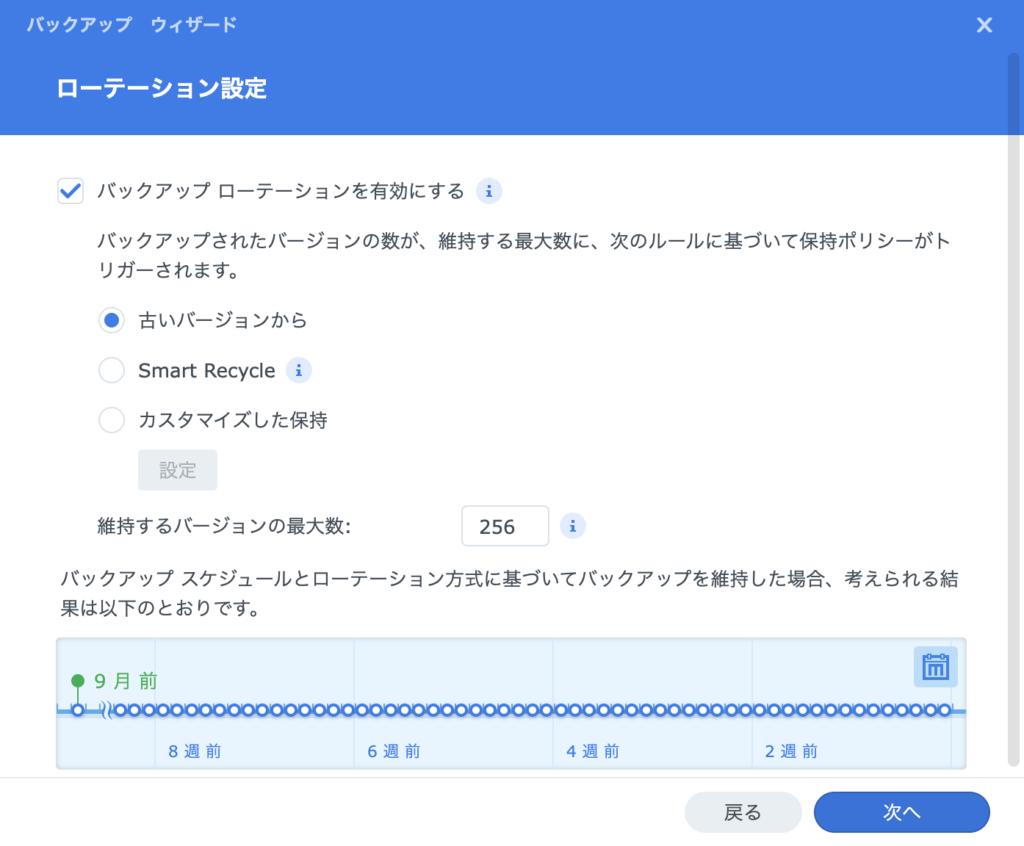

最後にローテーションの設定です。

「維持するバージョンの最大数」はデータの更新頻度とディスク容量を加味して設定すると良いでしょう。

まとめ:アップグレードで使わなくなったSynology DS220jをバックアップ用NASにする方法

入門用SynologyのNAS DS220jやDS223jを使っているとディスク容量不足や処理能力に不満を感じ、DS923+やDS1522+にアップデートする方もいらっしゃるでしょう。

そうした場合、DS220jやDS223jはお役目御免でホコリを被らせておくのでしょうか?

それはちょっともったいない話。DS220jやDS223jはDS923+やDS1522+のバックアップ用に有効活用しましょう。

では、皆さんの参考になれば嬉しいです。