壁紙やクロスについてしまった汚れやシミ。綺麗にしたいと思っていませんか?

汚れやシミが気になるし、それに賃貸住宅に住んでいる方であれば、引っ越しの際に修繕費を請求されないかと心配になるのでは?

わたしもアパートに住んでいるので、汚してしまった壁紙を専用クリーナーで綺麗しようとしたのですが、中にはどうやっても落ちない汚れがありました。

なにかいい方法はないかな?と考えている時に見つけたのが『ハウスボックスのクロス職人』です。

ハウスボックスのクロス職人はマニュキュアタイプの壁紙専用塗料。わたしが使ったところ、500円程度の塗料にも関わらず、白いクロスも簡単に綺麗にすることができました。

そこで今回は、ハウスボックスのクロス職人の使い方やメリット・デメリット、カラーバリエーションや色選びなどをみなさんにお伝えしたいと思います。

壁紙の汚れやシミを安く、簡単にキレイにしたい方は、この後をぜひチェックしてください。

白い壁紙の汚れやシミに”ハウスボックス クロス職人”をおすすめする3つの理由

今回わたしが壁紙(クロス)の補修に使ったのは『ハウスボックスのクロス職人』。

ハウスボックスのクロス職人はマニュキアタイプの壁紙専用の塗料。

わたしがハウスボックスのクロス職人をおすすめする理由は次の3つ。

- 隠蔽力がすごい

- 匂いがほとんどしない

- カラーバリエーションが豊富

ではこの後、お勧めする3つの理由を詳しく解説しましょう。

ハウスボックスのクロス職人は隠蔽力がすごい

ハウスボックスのクロス職人をおすすめする1番の理由は隠蔽力が強いこと。

隠蔽力(いんぺいりょく)とは、塗料が素地の色または色差を覆い隠す能力のこと。 黒のような濃色は隠蔽力に優れ、赤・オレンジ・黄色等の鮮やかな濃色は隠蔽力が劣っています。

例えば、白色は隠蔽力が弱い色で、黒色の上に塗ってもなかなか白色にすることが出来ません。そのため、黒色の上に白色を塗るときは、先に灰色など、白色より隠蔽力が強い色を塗るなどの工夫が必要になります。

しかしハウスボックスのクロス職人は白色なのに隠蔽力が非常に強い塗料。後ほどご覧いただきますが、その強さは壁紙やクロスについた汚れを一度塗っただけで隠すことが出来るほどです。

隠蔽力が強いので重ね塗りの必要はほぼなく、多くの場合で1度で汚れやシミを塗り隠すことができるでしょう。

塗り重ねの必要がほぼないので施工時間が短くて済みます。もちろん塗料も少量ですむので、時間やコスパを気にする方にとってハウスボックスのクロス職人はとてもおすすめな商品と言えるでしょう。

ハウスボックスのクロス職人は匂いがほとんどしない

ハウスボックスのクロス職人は匂いがほとんどしません。

ハウスボックスのクロス職人の主成はアクリル樹脂、顔料、水、防カビ剤。有機溶剤が含まれていないのでニオイを気にされる方はもちろん、お子さんやペットを飼っているご家庭でも気軽にリペアができるのもおすすめポイントです。

また、有機溶剤が含まれていないので、手についた直後ならウエットティッシュや水洗いで簡単に落とすこともできるのもポイントが高いですね。

ハウスボックスのクロス職人はカラーバリエーションが豊富

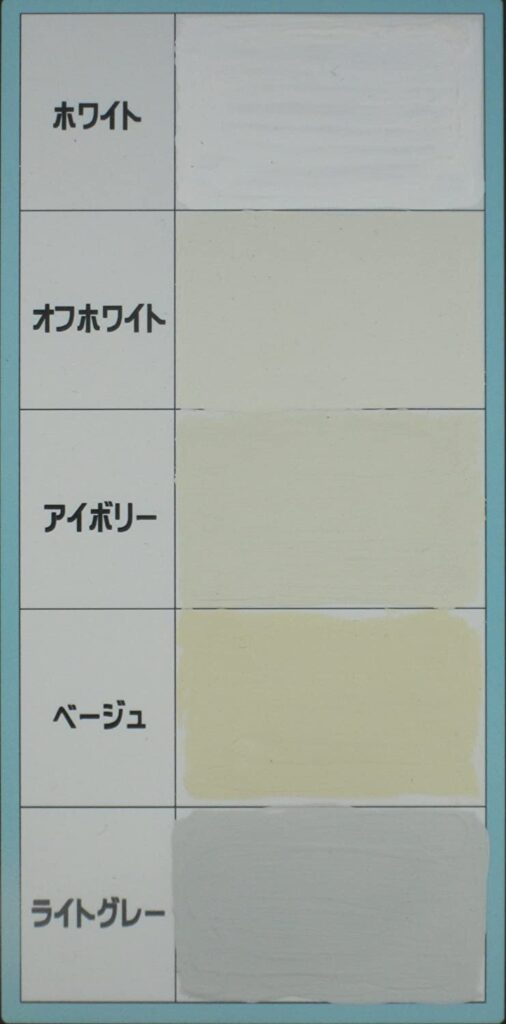

『ハウスボックスのクロス職人』は次のの5色展開。

白色を基調とした多くの壁紙やクロスに対応できるでしょう。

また、ハウスボックスのクロス職人は混ぜて使うことができます。

例えば、もう少し白いベージュが欲しいと思えば、ベージュにホワイトやオフホワイトを混ぜて色を調整することができるのです。

仕上がりにこだわる方にも色の調整ができるハウスボックスのクロス職人はおすすめと言えるでしょう。

なお、色選びについては後ほど解説していますので、参考にしてください。

ハウスボックス クロス職人の使い方を解説

『ハウスボックスのクロス職人』の使い方はとても簡単。

絵の具を使ったことがあれば誰でも簡単に使えます。マニュキュアを塗ったことがある方であれば、なおさら簡単に感じるはずです。

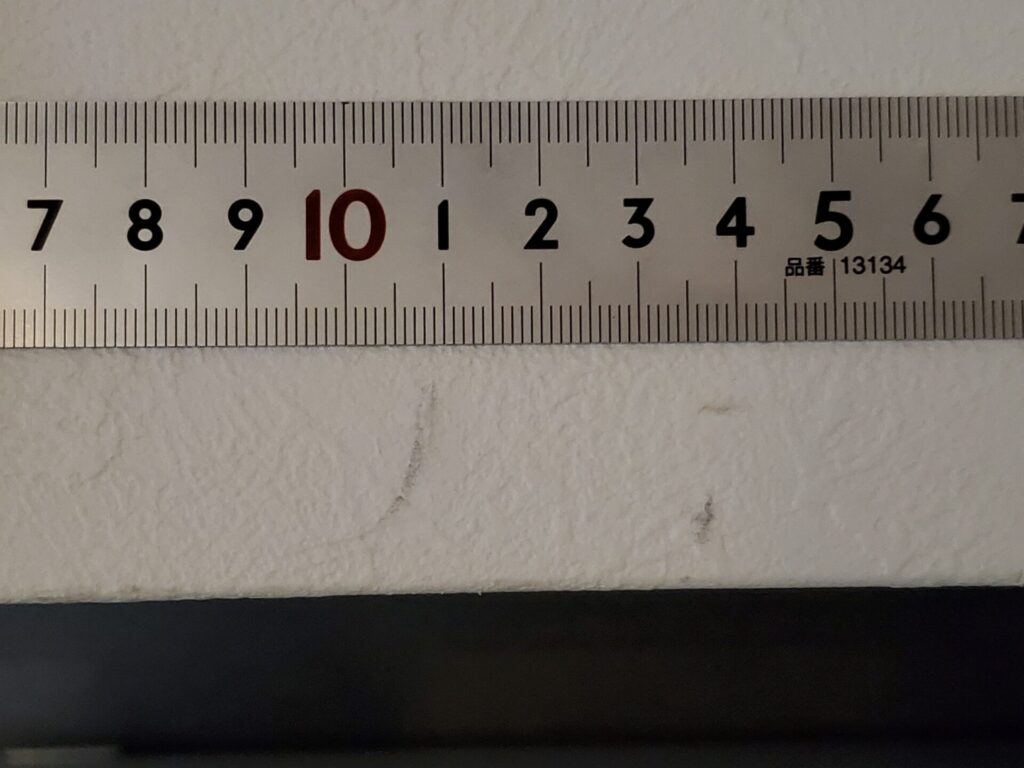

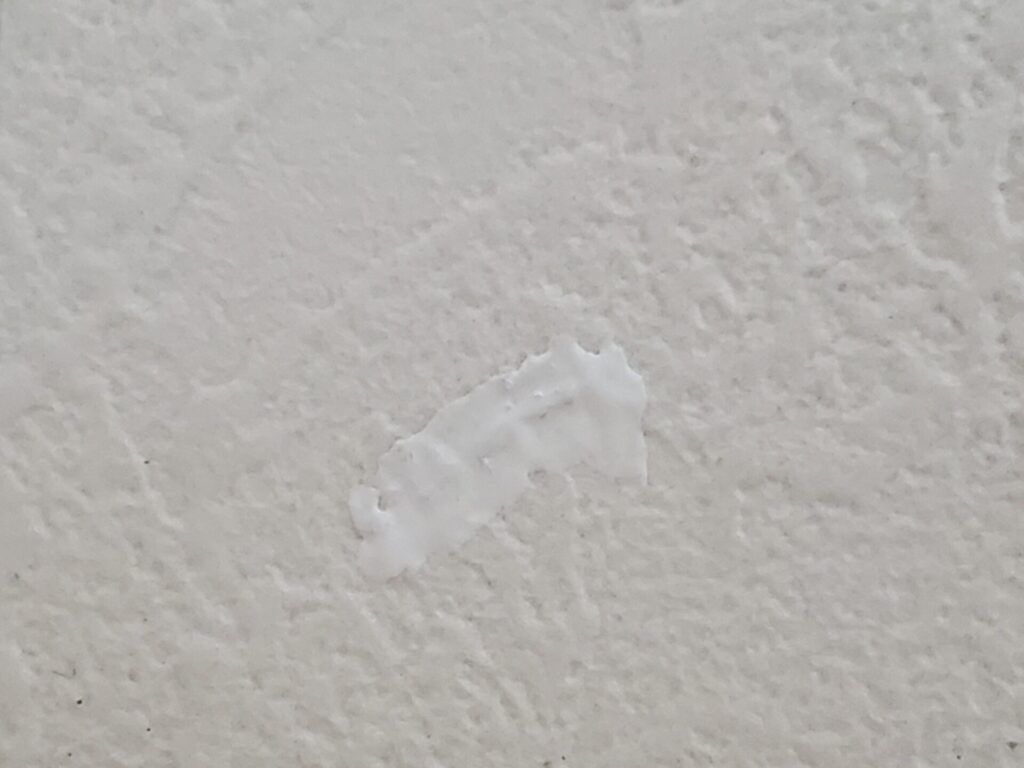

今回はこちらの壁紙を補修しました。

この汚れ、いつ付けてしまったのかも不明で、しかも、いくら拭いても落ちてくれませんでした。

さほど大きな汚れではないのですが、白色の壁紙に黒色の汚れなので、思いのほか目立っています。アパートの退去時のチェックに引っ掛かるかな?といったレベルでした。

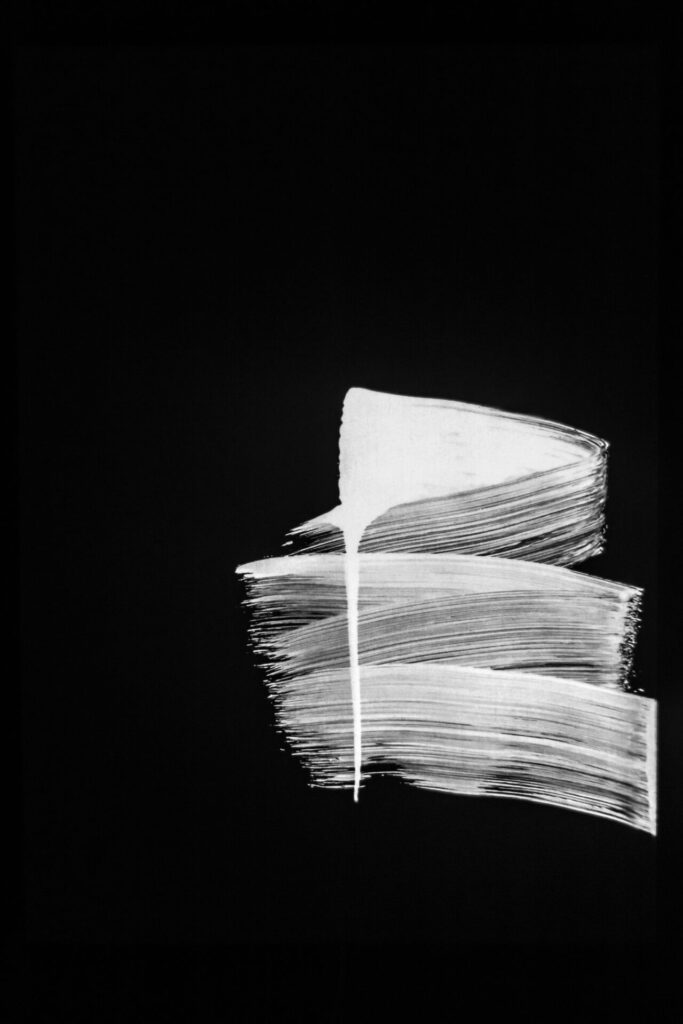

では早速リペアしていきますが、塗る、と言うより、筆で壁紙にチョンチョンとつつくイメージの方が良いかもしれません。

特にこのような凹凸のある壁紙の場合は凹んでいる部分に塗料が入りずらいの、筆でつついて凹んだ部分に塗料を置いていくようなイメージの方が綺麗に仕上がるように感じました。

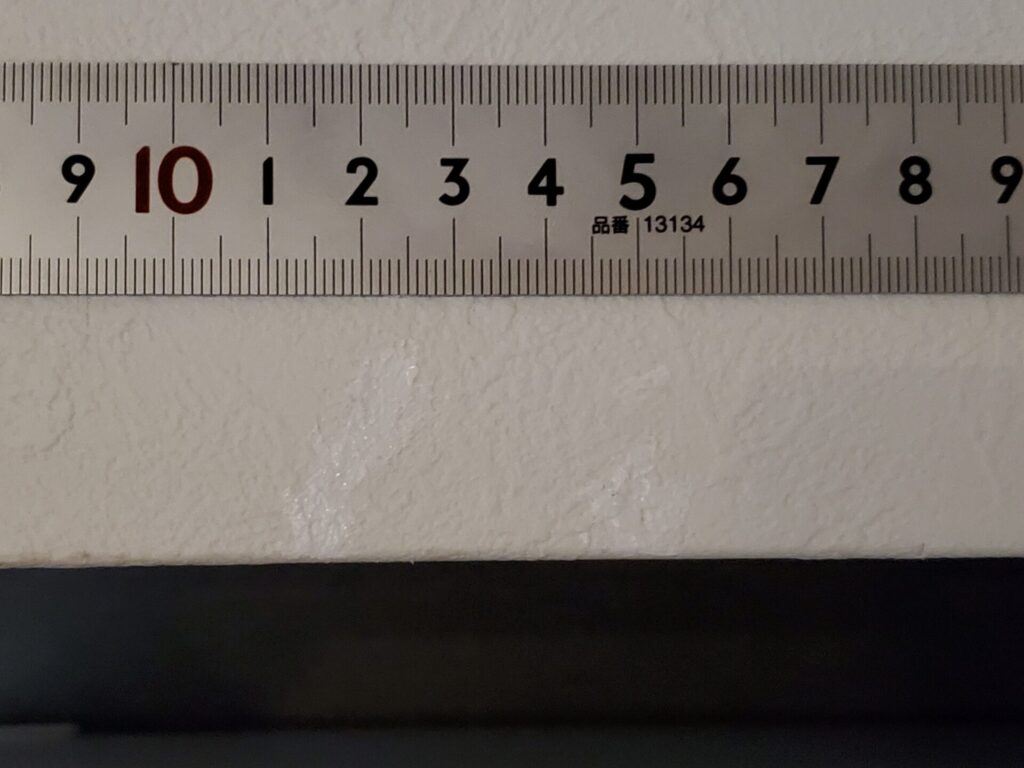

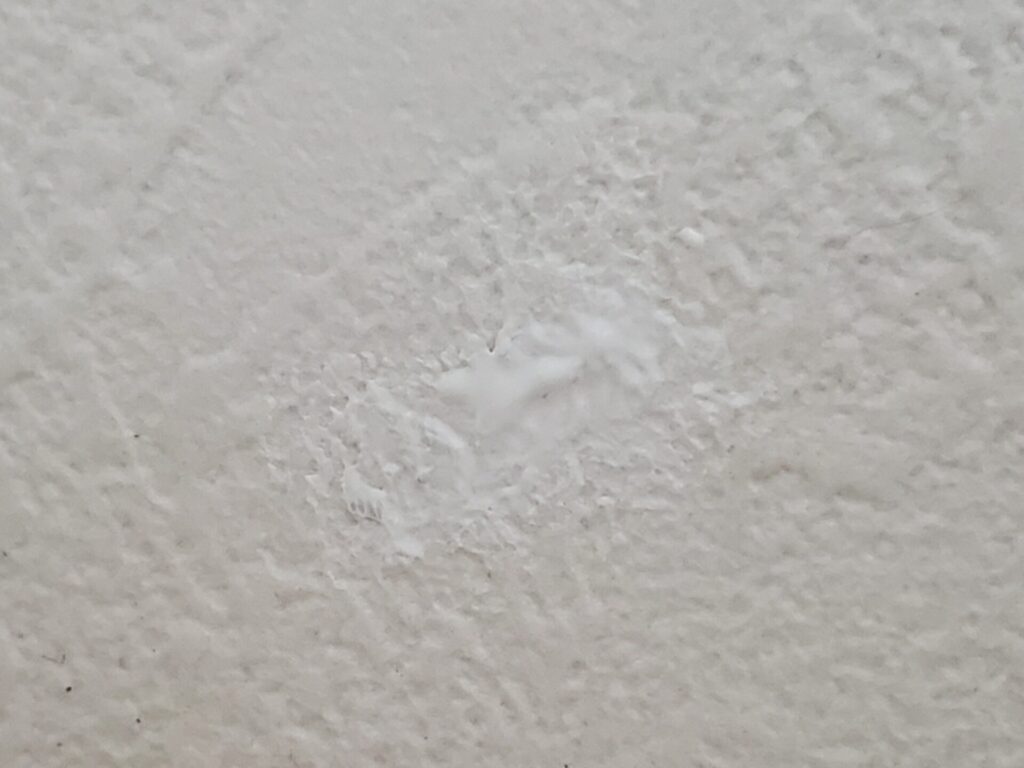

塗ること2分(ひょっとしたら1分程度かも)。このように仕上がりました。

色が少し合っていないので、塗ったところが分かってしまいますね。

でも、塗る前よりはずいぶん良くなったのではないでしょうか。

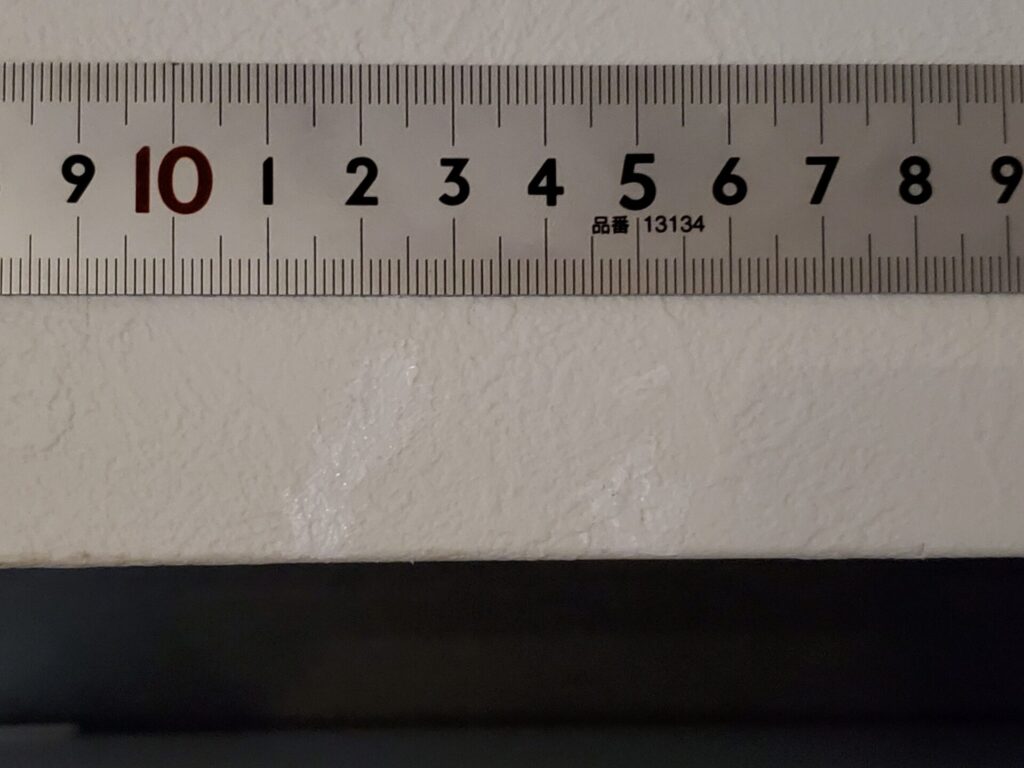

塗ったところがどうしても気になるな、という方は、塗料が乾く前に塗ったところの境目をぼかすように指で塗り広げてみてください。

コツは、塗った部分の中心から外に向かって指で軽くなぞる感じです。

塗り広げることによって塗った部分の境目がぼやけ、壁紙の色と塗料の色の違いが分かりずらくなりました。

なお、指についてしまった塗料ですが、この塗料は水性ですので、乾く前であればウエットティッシュで拭けば簡単に落とすことが出来ます。

手の汚れが気になる方はゴム手袋の使用をおすすめします。

天然ゴムにアレルギーがある方はラテックス製の手袋がおすすめです。

ハウスボックスのクロス職人は大きな汚れには不向き

ハウスボックスのクロス職人にもデメリットはあります。

デメリットは、大きな面積にはちょっと不向きです。

大きく塗ってしまうと、どうしてもそこだけ目立ってしまいます。ですので、5㎝×5㎝以内くらいの面積までが補修の限界だと思ってもらっていいと思います。

それ以上の大きさになると、壁紙の張替を覚悟する必要がありそうです。

また、この商品、デメリットとはちょっと違いますが、ホームセンターではなかなか取り扱っていないようです。

近所のホームセンターほぼすべてを回ってみましたが、ハウスボックスのクロス職人を取り扱っている店舗は1つもありませんでした。

もし購入を検討されているのであれば、ネット通販をお勧めします。

ちなみにわたしはAmazonで購入しました。

ハウスボックス クロス職人の色選びの参考に

さて、このクロス職人を選ぶときに悩んでしまうのが、どの色にするかでしょう。

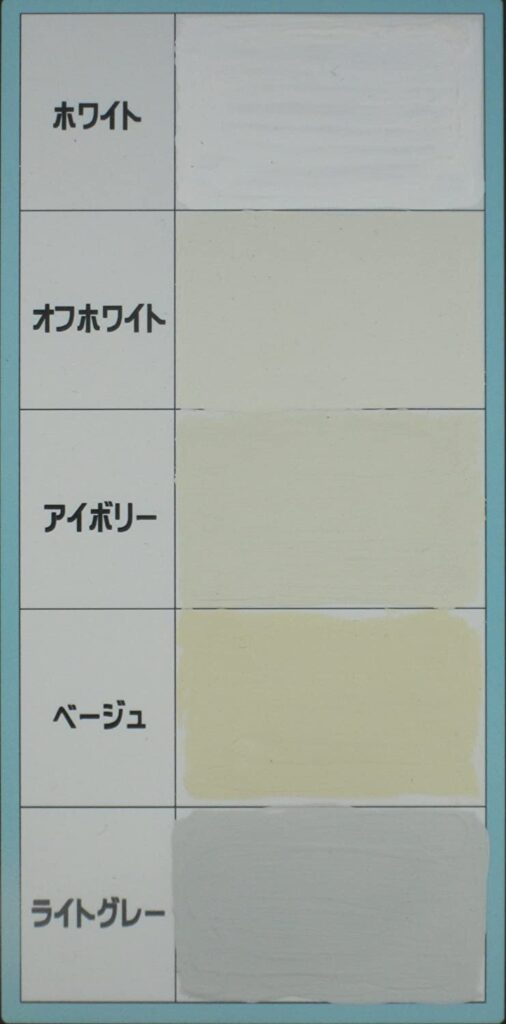

クロス職人は、ホワイト、オフホワイト、アイボリー、ベージュ、ライトグレーの5色展開。

今回わたしはホワイトを選びましたが、壁紙と比べるとちょっと白すぎた感がします。

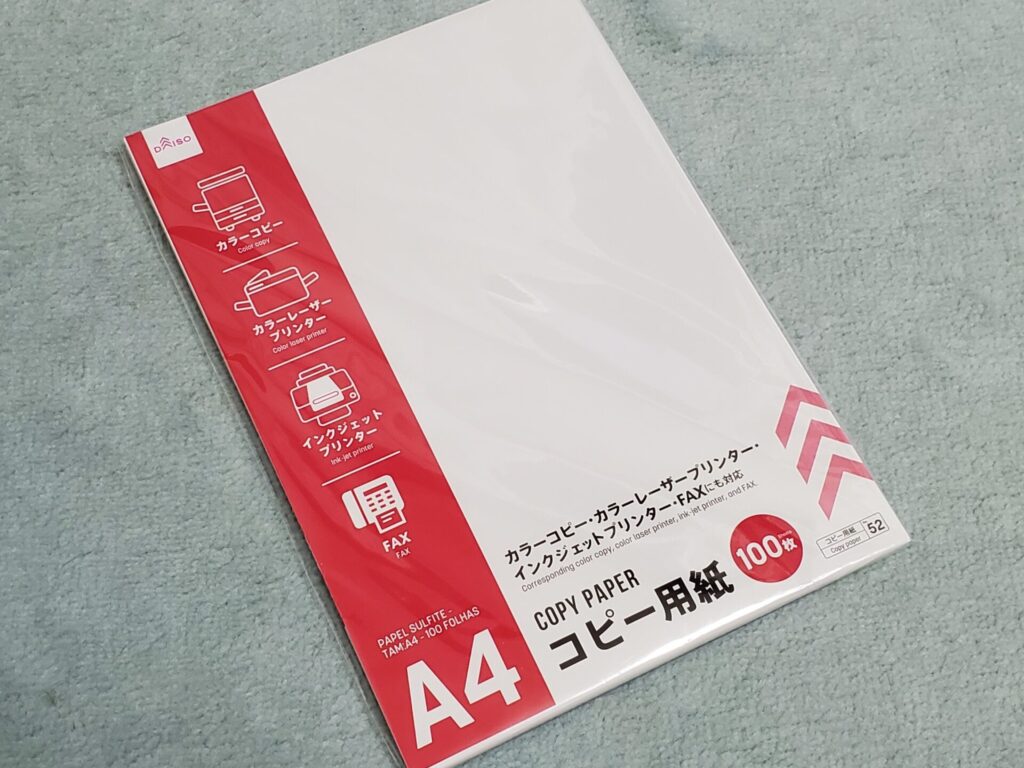

このホワイト。どれくらいの色であるかをパソコンやスマホを通じてお伝えするのは非常に難しいのですが、100円ショップのダイソーで販売されているコピー用紙に塗ってみましたので、参考にしてみてください。

クロス職人のホワイトは、ダイソーのコピー用紙と比べると少し白い感じがします。

また、各色のサンプルがありましたので、あわせて参考にしてください。

あくまで個人的な感想ではありますが、もし色選びに迷った時は、壁紙の色より少し明るめの色を選んだ方が良い結果が得られる場合が多いように思えます。

ホワイトとオフホワイトで迷った場合はホワイトを、アイボリーとベージュで迷った場合はアイボリーを、といった具合です。

また、どうしても色の違いが気になるといった方は、このクロス職人は色を混ぜて使うことが出来ますので、複数の色を購入し、調色して使うことも検討してはいかがでしょうか。

まとめ:壁紙やクロスの汚れ・シミは塗って隠す!~賃貸住宅の退去費用が気になる方に~

賃貸住宅に住んでいる方の中には、退去時に壁紙の汚れを指摘されないか心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな時にクロス職人で補修すれば、ひょっとしたら退去費用を安くできるかもしれませんね。

クロス職人1本はワンコインとちょっと(500円ちょっと)ですし、1か所当たりの補修時間は約2分と、絵の具を使ったことのある方であれば自分で汚れを隠すことが出来ます。

また、5色展開と多くの壁紙に対応でき、しかも混ぜて色を調整することも出来ます。

2本買っても1,000円ちょっと。

何もせずに壁紙の張替費用を請求されることを考えると、一度試してみる価値はあるのではないでしょうか?

なお、壁紙につけてしまった傷は、つぎの記事で補修方法を解説していますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。

ただ、このハウスボックスのクロス職人は、ホームセンターなどでなかなか取り扱っていないのが残念な点です。

もし、本当に購入を検討されているのであれば、ネット通販のAmazonをおすすめします。

探し回る時間を確実に節約できますし、しかも自宅まで届けてくれます。

また、この手の商品はホームセンターで購入してもネットで購入しても、金額に差は殆どありません。

ただ、Amazonは、Amazonプライム会員(有料会員)でなければ商品の購入代金の合計が2,000円以上(2024年3月29日以降は3,500円以上)でないと送料が発生してしまいます。

Amazonプライム会員になれば基本的に送料は無料になるのですが、会費は年払いで5,900円(税込)、月払いで600円(税込)。

ちょっと高いような気がしますが、送料が無料になるほかにいろいろな特典が付いてきます。

その特典については「Amazonプライム会員の11の特典を詳しく解説 ~無料体験の申し込み方法と解約方法もお伝えします~」で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

また、Amazonプライム会員には30日間の無料体験期間ががありますので、会費を払う価値があるかな?と思っていらっしゃる方は、30日間の無料体験を試してみることをお勧めします。

また、壁紙の小さな破れのリペア方法についてはこちらの記事にまとめていますので、ご興味のある方に読んでいただけたら嬉しいです。

そして、ご自身でリペアをしなくても、ひょっとしたら加入されている火災保険を使って修理が出来るかもしれません。

賃貸住宅に住んでいる方であればアパートの契約時に火災保険に加入している場合がほとんどだと思いますので、に是非一度ご加入されている火災保険を確認してみてください。

では、みなさんの参考になれば嬉しいです。